2月2日は節分ですが、そもそも節分とは何でしょう?

1月の成人式(二十歳の集い)が終わった頃から、コマーシャルやスーパーのポスターは突如として「お鍋のスープ」から「恵方巻きご予約受付中」に変わり、節分の時期にしか口にしないであろう煎った大豆と鬼のお面のセットが陳列され、新年の穏やかな雰囲気から「鬼」という怖さが沸るアイコンに切り替わる不思議な時期を過ごしています。

子供の頃から、「鬼のパンツはいいパンツ」というイタリアの大衆曲「フニクリ・フニクラ」の替え歌を当たり前のように歌い、まるで「フニクリ・フニクラ」の原曲が「鬼のパンツはいいパンツ」ではないのかとの錯覚をしてしまうほど、皆の中では節分を代表する曲になっています。

そしてテレビでは、小忌衣を纏った力士や歌舞伎役者や芸能人が、神社やお寺の社殿前から、境内に参集した方々に向けて、豆やお菓子を撒いている映像が流れ、華やかなイベント

地域によって掛け声は異なるものの、自宅の窓から「鬼は外・福は内」との掛け声に合わせ豆を撒き、歳の数だけ豆を食べ、近年では本年の恵方に合わせ無言で太巻きを頬張るイベントも定着し始め、年々節分が太巻きを食べる日という認識が浸透し始めています。では、本来節分とはどのような日なのでしょうか?

東京都神社庁では下記のように節分を説明しています。

「節分」とは立春の前日をさします。そもそも節分という語は、立春だけに限らず立夏・立冬・立秋の前日をさし、四季の節目を意味していた言葉でした。つまり、節分は1年に4回あったわけですが、旧暦では立春が年の始まりにあたったことから、この節目が特に重要視されて、いつしか節分といえば、立春の前日をさすようになったのです。

節分には、災厄や邪気を払う行事が行われますが、その代表的なものに「豆まき」があります。 年男が「福は内、鬼は外」と唱えながら、煎った大豆をまいて鬼を払うこの行事は、中国の明の時代の習慣を、室町時代に取り入れたといわれています。かつては、豆まきを「追儺(ついな)」「鬼遣らい(おにやらい)」といい、宮中の年中行事の一つでした。舎人(とねり)が扮した疫鬼を迫い払うことにより、災厄を払い除くというこの儀式が、次第に民間に伝わっていったのです。(東京都神社庁ホームページより引用)

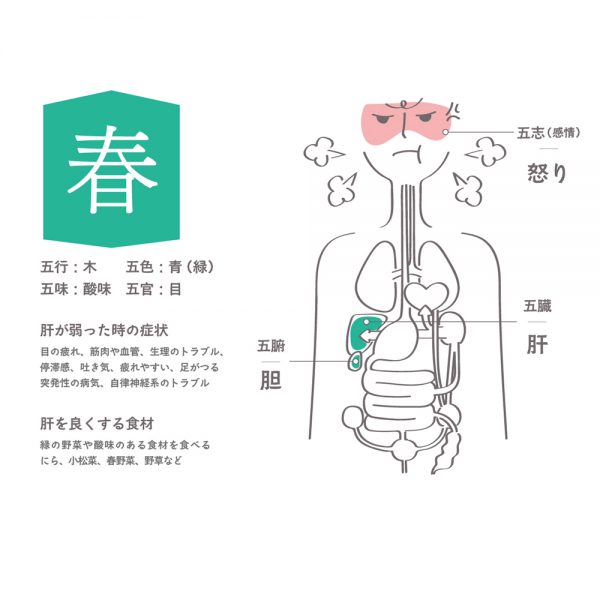

災厄を払う行事として成り立っている節分は、私たちの生活と切っても切り離せないものであります。春という新しき季節を迎えるにあたり、身に降りかかった災厄を落とし、新たに季節をスタートさせるという、社会生活を営んでいる上で必要不可欠な機会なのかもしれません。大なり小なり、嫌なこと忘れたいことはあり、それを引きずり続けたところで、気持ちよく春の「あけぼの」を迎えることは難しくなってしまいます。心地よき春を迎えるためにも、節分にリセットをすることがメンタルヘルスにも寄与するのではないでしょうか。

各地の神社や寺院では節分祭が執り行われ、豆を撒いたり特別参拝や拝観の機会があったりと、節分という時期を認識できる機会を用意しています。普段は自社仏閣に縁のない方でもこの時期に参拝することで、気持ちの面でも変化を感じるかもしれません。そうでなくても、ご自宅で豆を撒いたり恵方巻きを食べたり、また何もせずともこの日の意味を知っておくだけでも、気の持ちように変化が生まれるものと思います。

WELLCでは、節分や大祓いという節目に神社での特別参拝イベントを開催しております。昨年末、青山熊野神社にてWELLCのお客様向けの「大祓い」イベントを開催いたしました。それぞれの節目の意味をしっかりと知ることで、自身と向き合う時間を生み出し、気持ちの変化に繋げる機会を提供しております。

節分のみならず、寺社仏閣では様々な節目に参集する機会を提供しております。お肌や身体の内を整えることと同時に、気持ちを整えることも習慣化してみてはいかがでしょうか?